怒苦打身日記 ~協会顧問 喜多村悦史のブログ~

怒苦打身日記105 将棋の駒も輸入品

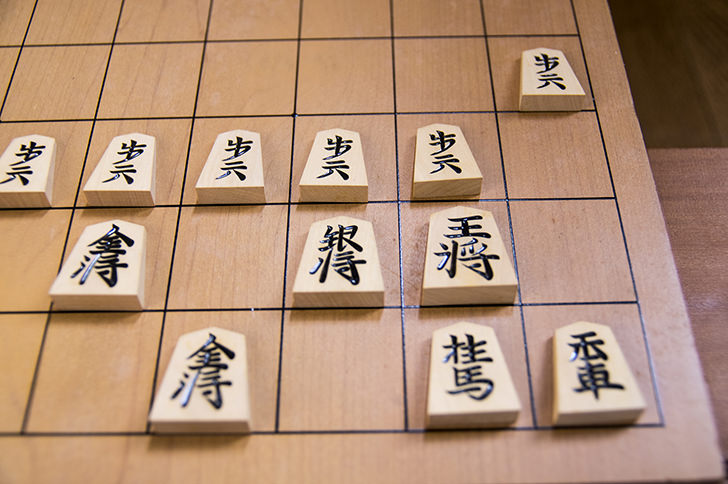

孫がハマり始めた「まわり将棋」

将棋は日本の伝統ゲーム。子ども時代、時間を忘れて遊んだものだ。本将棋もあったが、相手によっては挟み将棋、将棋崩し。なにより夢中になったのがまわり将棋。

歩から始まり、目の数だけ盤をぐるぐる回る。金の駒四つをサイコロに見立てて振る。表は1で裏はゼロ。4枚全部表だと4つ進み、全部裏だとその場に足止め。横に立てば5で、縦に立てば10。

進んだ結果、ちょうど角に止まったら一つ昇格する。歩の次は香車、桂馬、銀将、角行、飛車。王将になって、上がり場所にうまく止まると勝ちになる。

いたって単純だが、孫に教えたら飛びついた。このところ顔を合わせるとまわり将棋をやりたがる。これはいい傾向。

そのうち本将棋に興味を持ってくれ、ひょっとして藤井聡太選手のようになるかもと淡い皮算用をしている。もっとも囲碁では数か月で関心をなくした前歴があり、誘導には慎重を期す必要がありそうだ。

「じじちゃま、将棋の駒はどこで作っているの?」

と小学生の孫が聞く。プラスチックではないちゃんとした木工製。それなりの値段であったし、製造元はあの任天堂である。

「将棋の駒は昔から山形県の天童市の名産品だよ」

と教えたまではよかったが、ふと見ると、駒入れの桐箱の隅っこに「made in China」とあった。

海外全土で流行している将棋文化

ネット情報では海外で将棋棋人口が急増中という。台湾など漢字圏に限らず、ドイツ、オランダ、フランス、アメリカでも流行するようなっているとか。

国際化自体は悪くないが、発祥地である証拠として盤や駒の道具は国内製造して海外輸出するのを伝統にしたいいものだ。同時に国際大会が開かれるようになっても、トップを譲らないよう国内競技者のすそ野を広げる必要がありそうだ。競技で勝てないのでは本家を名乗りにくい。

「将棋もね 大陸由来のゲームだよ」 そう説く時代に させてはならぬ

顧問 喜多村悦史

2020年11月11日